買氣冷、預售價領頭跌 三都房價應聲下跌

房地產市場近年受到國內外經濟衰退影響,又有平均地權條例三讀通過衝擊,在內外夾擊之下,市場信心大受打擊,2022年全年六都買賣移轉年減9%,創近3年新低紀錄,進一步觀察新建案房價趨勢,全國、桃園市、台南市及高雄市平均成交價都有下滑趨勢,台北市、新竹縣市議價率更是大漲一成以上,專家指出,這波修正潮將讓市場回歸健康基本盤,不過撿便宜時間恐怕不多,有需求民眾可趁機看屋。

根據591新建案統計,去年第4季全台新建案房價,每坪成交價從49.39萬元跌落至46.83萬元,季減5.2%;桃園市則季減4.1%,由每坪32.28萬元下跌至30.96萬元,在七大都會區中跌幅最多;另外台南市、高雄市等地,也有1%~3%修正,台南市自30.83萬元跌至30.46萬元,高雄市則由31.13萬元降到30.11萬元。

其餘新竹縣市、台中市等地房價雖未見鬆動,但房價較前季表現平平,動能明顯減弱,反觀雙北市房價卻逆勢走揚,尤其是台北市新案成交價重回每坪110萬元,較前季上漲1成多。

議價率方面,僅台北市、新竹縣市兩地分別提升1成多,不過整體議價率仍不到10%。至於,議價率不增反降的台南市議價率僅7%,其餘縣市較前季均呈現持平走勢。

桃園房價走勢下跌 南二都動能疲軟

591房屋交易網媒體公關組副主任畢務潔指出,自去年下半年開始,房市買氣在連續升息下明顯放緩,隨即還有打炒房修法等變數環伺,大環境風向匹變。隨著今年經濟前景不明、打炒房修法三讀過關,部分供給量體大或缺乏基本面的地區,除非採取讓利換成交的策略,不然恐迎來一波交易停滯期。

價格下跌最多的桃園市,則因新案多集中於楊梅、觀音等蛋白區,精華地段如青埔特區少有新案公開,導致成交單價下跌4.1%。房價同樣走跌的南二都,由於上季缺乏指標型建案領漲,主要以中小型個案居多,加上台積電等科技利多出盡,動能明顯疲軟。

至於台北市,即便房價逆勢昂揚,但僅是因為前季基期較低所致,在目前大環境一片混沌的態勢下,不僅高資產出手保守,連帶也拖累高總價產品去化,長期來看並無樂觀本錢。

政策不利房市 專家估恐下修一至二成

但全球居不動產情報室總監陳炳辰認為,去年第3季約逢疫情舒緩,第4季則有928檔期,兩個季度都有新案釋出時機,因此即便房市疲弱,價格上仍會有新案帶動因素,部分縣市因為蛋白地段較多案體,遂拉低均價,六都中有見跌幅也不到5%,雙北卻一漲漲了10.3%與8.4%,印證去年沒有明確的價格弱勢。

陳炳辰說,去年在平均地權條例未有明確結果,建商大致上還是期待2023年能見春暖花開,像是大選結束與總經或有明朗,進而改善國內投資環境,拉抬股市、房市,所以在價位上都還有撐,讓利空間也多不到一成,甚至開出兩三年後的預想價格為目標,遂有賣不好加價賣的情勢。

然而在條例三讀確定實施,前景看不到曙光,不降價已無意義,陳炳辰推測包括空有南科話題,而無其他實質利多的南二都,以及投資客群大本營形成風險的台中市,都會是後續在價格、議價上相當值得觀察之所在,一到兩成的調整都不意外。

價格短期修正 購屋族可趁勢進場

針對今年房市走勢,房市專家何世昌指出,沒有什麼產品只漲不跌,房地產市場經過利空修正會讓市場更健康,若要觀察市場反轉跡象,房價必須得連跌2季以上,目前看來僅為鬆動狀況。不過,他也表示,相對於過去六都雞犬升天,今年恐怕只有新竹跟台南的走勢會相對比較強健,主因受惠於科技園區的題材。

未來是否有機會撿便宜,何世昌說明,房地合一稅2.0把成屋市場鎖住5年、平均地權條例又將預售屋轉售賣壓通通鎖住,未來房市賣壓幾乎是沒有的,預估儘管平均地權條例使得房價波動,但修正時間不長,且撿便宜的時間也很短,有購屋需求的民眾應該把握機會。

專家解析 「碧湖海川」專案經理劉易杭

平均地權條例未來上路後,首當其衝的即為預售市場,除了禁止換約以外,未來恐怕有不少建商轉為先建後售,在時間成本、政策利空之下,中小型建商整合大面積危老或都更案意願恐怕也將降低,取而代之能夠快速整合推案的小基地將成為主力,都會區消費者將很難再挑選到有一定規模的新建案。

此外,預售屋相較於成屋之最大優勢在於可分期準備自備款,未來預售案若減少,大規模基地個案稀有,對於受薪階級而言,恐怕買房需要更多的時間成本,建議可以在新法上路前,應選擇具優勢的預售個案,像是北市蛋黃區松山、內湖、南港等地,選擇主幹道門牌、捷運500公尺內的區位,無論自住或置產都能立於不敗之地。

延伸新聞

-

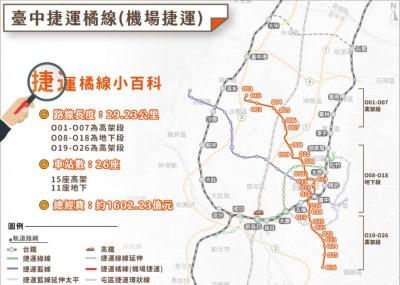

中捷第七條路線落地關鍵一步 海線重劃區等這一條?

台中捷運建設進度再推進,捷運橘線延伸至海線地區的可行性研究採購案,已於5月29日完成評選程序,選出最優勝廠商。根據台中市捷運工程局說法,市府...〈more〉

-

漲勢趨緩! 4縣市房價「體感下跌」中

清華安富房價指數發布4月最新數據,全台房價指數為212.10,較上月上漲0.06%,房價年增率為4.45%,較去年同期的年增率10.25%,...〈more〉

-

寶佳、名軒都來了!建商搶進苗栗高鐵特區的真正原因是它?

苗栗近3年間已有超過3600億元,其中最受矚目的「桃竹苗大矽谷計畫」預計於苗栗新增960公頃產業用地,其中銜接竹科、中科的「後龍科學產業園區...〈more〉

-

「小宅夢醒了?」買氣轉向 真三房、真四房成主戰場

過去幾年,在新青安貸款上路與預售屋可換約的大環境氛圍下,投資房地產成為全民顯學,小坪數產品蔚為主流,不少建案開案即完銷。然而隨著市場進入冷靜...〈more〉

-

專家解析!林口「阿榮片廠」賣房不搬家 背後藏什麼盤算?

打炒房「打住不打工商」,使工商用不動產交易平穩,且近期有不少交易採售後回租,讓買家樂當現成包租公!今年3月,林口知名電影設備、片場租賃公司「...〈more〉